�b��H�[�X�^�W�I �c���@�C�@���b�艮�̐��M�W4�y�[�W��

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

�b��H�[�X�^�W�I �c���@�C�@���b�艮�̐��M�W4�y�[�W��

| �L���X�V��2018/6 �@�@�S�|�P�@�u��������̎��ہ@�s���ҁv�@�@ ���@�\�D�n�E�X���b�y���̃y�[�W�� �v���Ԃ�̍X�V�Ȃ̂Ŋ撣���āA�ꊇ�X�V���Ƃ��܂����[�I �b�艮�̎d���͊�{�I�Ƀn���}�[���g���M�Ԑ��^���Ă����܂��B�@�E��Ƀn���}�[�A����ɉΔ��i�������̐l�͋t�j�ł��B�@ ���ڑf��ŐG���č��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�s���R�������邩������܂���B �܂��n���}�[�ł̐��`�͑Ō��ɂ����̂Ȃ̂ŁA�U��グ�ĉ����Ƃ������삪�ł���X�y�[�X���K�v�ɂȂ�܂��B ����g�����X�y�[�X�Ȃǂ̓n���}�[������Ȃ��Ȃ��Ă��Ƃ�����A�菇�ǂ��H����g�ݗ��ĂȂ�������܂���B �܂��A�ߑ�IO�p�[�c�Ƃ�������A�n�ڋ@�Ƃ��������̗�����g���Ηe�Ղ��̂ł����A����͗n�ڋ@�͍Ō�܂Ŏ���Ă������Ƃɂ��܂��傤�B |

|

|

�@�э|�ނȂǐF�X |

�A��[����M���ɂĒb�����^���Ă����܂��B |

|

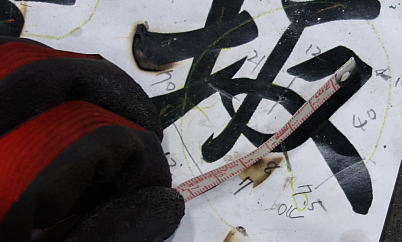

| �@�@�S�|�Q�@�u��������̎��ہ@�H����v �Ⴆ�u���v�̈��� A�A�A���r���̊p�i�����̐�[�j���g���āA����Ȋ����ŔM�����`���܂��B�i���j B�A�L���Ă����Đ�܂��B�i���j C�A1��ځ@���^�I���B�i�E�j  �@ �@ �@ �@ |

| �@�S�|�R�@�u��������̎��ہ@�H���O�v �u���v�̌܉�ڂ̃n�l  |

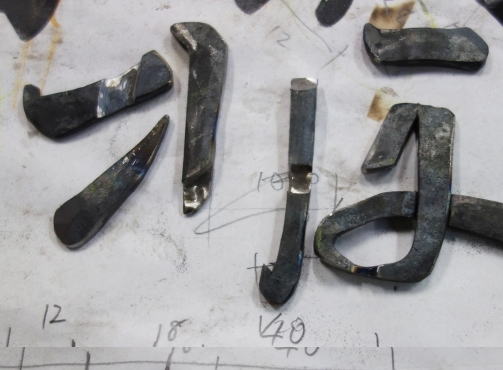

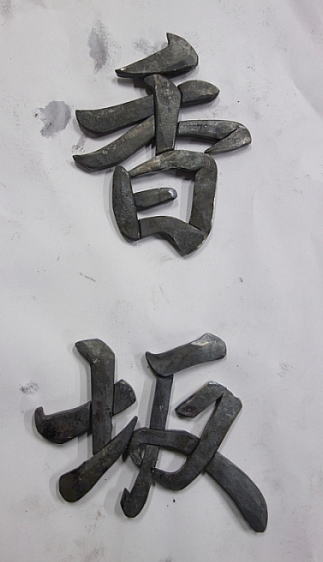

A�A�܂��ǂ������H���Ő��`���邩�C���[�W����B�i�㍶�j B�A�C���[�W�ł����琬�^�B�@����̓A���r�������g���ăn���}�[�Ő��`�i�����j C�A����ƌ`���ł��Ă��܂��B�i�����j D�A�Ō�n�l��Ԃ��Đ��^�I���B�i���E�j�@���̌�藣���B �b�艮�̎d���� ���ƂŒ@���Č`�ɂ���Ƃ����P���ȍH���̘A���ł����A �ŏI�I�Ȍ`�Ԃ̗ʊ���C���[�W���l���āA���Ԃɐ��`���Ă����܂��B ��ɂȂ��āA�n���}�[����Ȃ��A�@���Ȃ��I�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�Ȃ��悤�Ɂi�j |

|

|

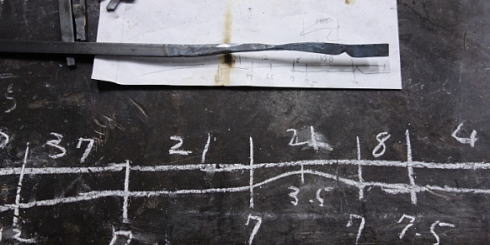

| �@�S�|�S�@�u��������̎��ہ@�H���l�v �u���v�̒��́u���v�̕��� A�A�n���}�[�ł���Ȋ����ɔM�Ԑ��`�B�@�����܂Ńn���}�[�݂̂Ő��`�B�i���j B�A�M�ԂɂċȂ��A���^�I���B�i�E�j  �@ �@ |

| �@�S�|�T�@�u��������̎��ہ@�H���܁v �u��v�́u���v�̍Ō�̓��ł��B�@�s���Ȃ̂łȂ��܂����B  �@ �@ |

|

|

A�A���n�I�ł�������Ȋ����ł��B�i�㍶�j B�A��ՂɃ`���[�N�����̗������̂悤�Ȃ��̂��w�����i�j�@ �����͂����P�ʂł��B�@��̓S�_��̂��̂��A���`�������́B�i��E�j C�A�F�X�ȓ���A���b�g�R���Ȃǂ��g���Ȃ��Ă����܂��B�i�E�j D�A���܂������܂����B�@���^�I���B�i�����j �̐���A�Ȃ����^�I���܂ŁA�������ǂ̂悤�ɓ��������l���Ēn����肵�܂��B ����Ƃ���ł����A����Ă���Ɗy�������ł�����܂��B |

|

|

| �@�S�|�U�@�u��������̎��ہ@�H���Z�v �p�[�c�����@�g�ݗ��ĂĊ���  |

|

| A�A�ʐ^�́u��v�̃p�[�c�ł��B�d�Ȃ�Ƃ���͌�����ǂ��܂��B �@�B���H�ł��悢�ł����A�ŏI�I�ɂ͎胄�X���Œ������܂��B B�A�g�ݏグ�B�@����͗��ŗn�ڂ��܂��B �n�ڂ��Ȃ��ō��Ƃ����烊�x�b�g���Ȃǂ��l�����܂��ˁB ���̌�A���t���p�̃s�����o���āA�O���p�Ȃ̂Ŗh�K�������b�L���{���āA�h���B �������ł��傤���B�����Ȃ��̂ł��A��ԉɂ������Ă܂��B �ł����A�������Ăł������͍̂ו��ɂ����Ƃ��Đ����͂�����Ǝv���܂��B ���@�\�D�n�E�X���b�y���̃y�[�W�� |

|

�ŐV�L���́AHome�@�́@Magazine�@�̗��ɂāB

|